भारतीय संविधान: भारतीय संविधान ने राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना निर्धारित की जिसके तहत इसके लोगों को शासित किया जाना है। संविधान राज्य के मुख्य अंग की स्थापना करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी उनकी शक्तियों को परिभाषित करती है, उनकी जिम्मेदारियों को अलग करती है और एक दूसरे के साथ और लोगों के साथ उनके संबंधों को भी विनियमित करती है।

पहला भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा स्वयं बनाया और सौंपा गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण प्रभाव के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 थे अनुसूचियाँ. संविधान में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान, लगभग 105 संशोधन हुए हैं। संविधान में 4 नई अनुसूचियां भी जोड़ी गईं और अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ाई गई। भारतीय संविधान अपनी विषय-वस्तु में तो अद्वितीय है ही, साथ ही संविधान की भावना भी अद्वितीय है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है।

भारतीय संविधान का निर्माण

1934 में एम.एन.राय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा। वह भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की। वर्ष 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए।

संविधान सभा की कार्यप्रणाली

इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर जोर दिया और बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, सबसे उम्रदराज़ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुछ समय बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

भारतीय संविधान प्रस्तावना

‘प्रस्तावना’ शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना या परिचय को संदर्भित करता है। इसमें संविधान का सार समाहित है. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ‘संविधान का पहचान पत्र’ भी कहा जाता है। यह ‘उद्देश्य संकल्प’ पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया था, और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे 42वें संविधान द्वारा संशोधित किया गया है। 1976 का संशोधन अधिनियम, जिसमें तीन नए शब्द-समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए।

प्रस्तावना में चार तत्वों का पता चलता है:

- भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत- इसमें कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है।

- भारतीय राज्य की प्रकृति- प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था घोषित करती है।

- भारतीय संविधान के उद्देश्य- यह स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है।

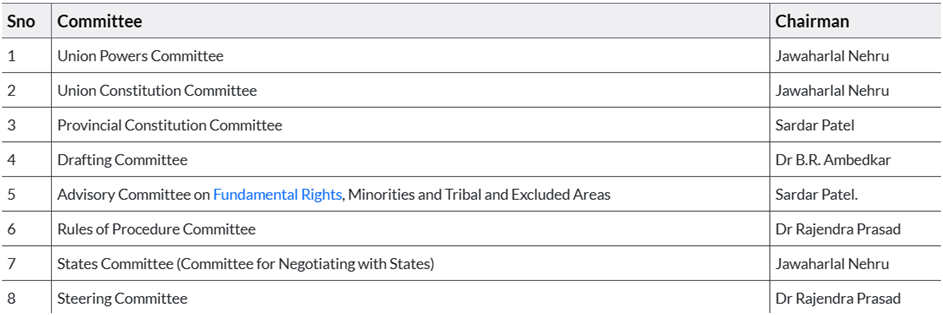

भारतीय संविधान- समिति

संविधान सभा ने भारतीय संविधान निर्माण के विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की। इनमें से आठ प्रमुख समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियाँ थीं।

प्रमुख समितियाँ

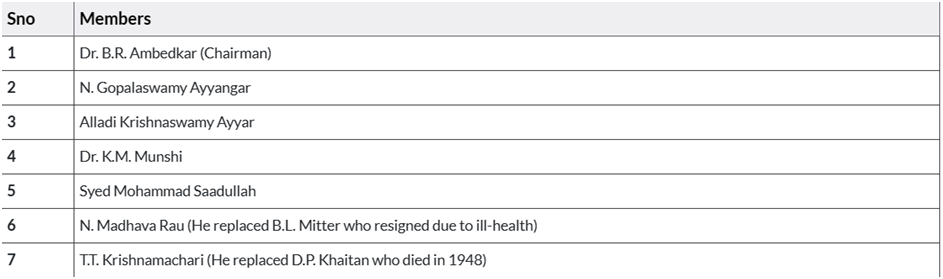

प्रारूप समिति

सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त, 1947 को की गई थी। प्रारूप समिति नए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। इसमें सात सदस्य शामिल थे।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय संविधान अपनी विषय-वस्तु में तो अद्वितीय है ही, साथ ही संविधान की भावना भी अद्वितीय है। संविधान की मुख्य विशेषता बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। भारतीय संविधान को दुनिया के लगभग हर संविधान से उधार लिया गया था लेकिन यह इसे अन्य देशों के भारतीय संविधानों से अलग करता है। कई संशोधनों, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधनों के कारण संविधान में बदलाव की कई मूल विशेषताएं हैं। 42वें संशोधन अधिनियम (1976) को संविधान के विभिन्न भागों में किए गए महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण ‘मिनी-संविधान’ के रूप में जाना जाता है।

संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सबसे लंबा लिखित संविधान

- विभिन्न स्रोतों से लिया गया

- कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

- एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था

- सरकार का संसदीय स्वरूप

- संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण

- एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका

- मौलिक अधिकार

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

मौलिक कर्तव्य

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

सार्वभौम वयस्क मताधिकार

एकल नागरिकता

स्वतंत्र निकाय

आपातकालीन प्रावधान

त्रिस्तरीय सरकार

सहकारी समितियाँ

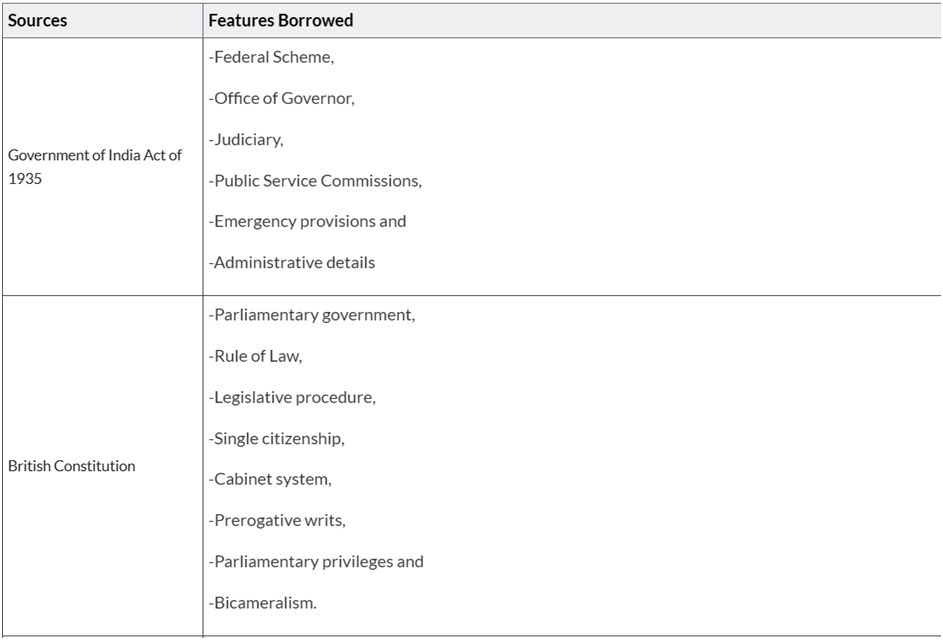

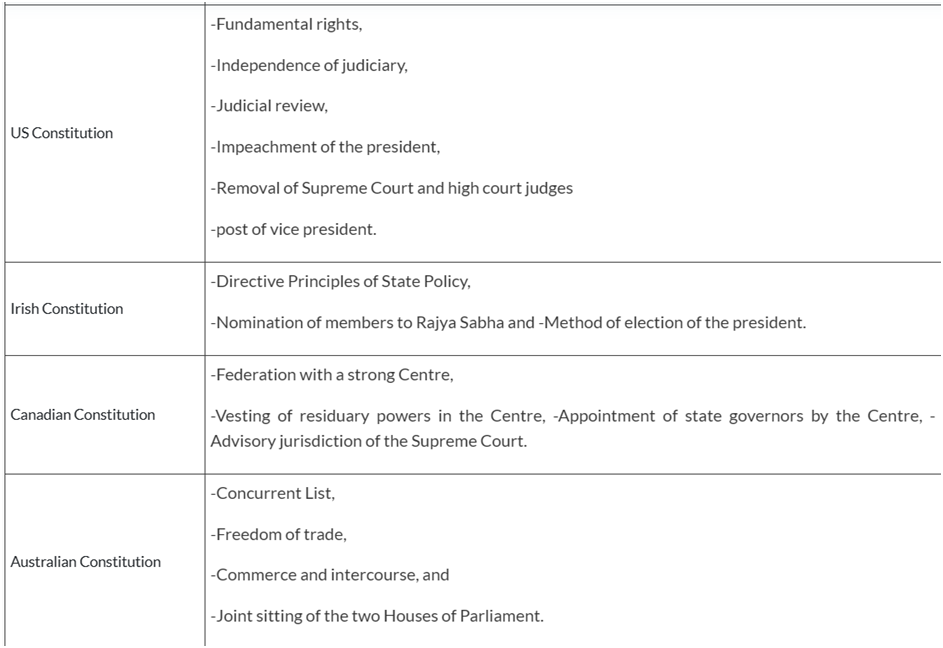

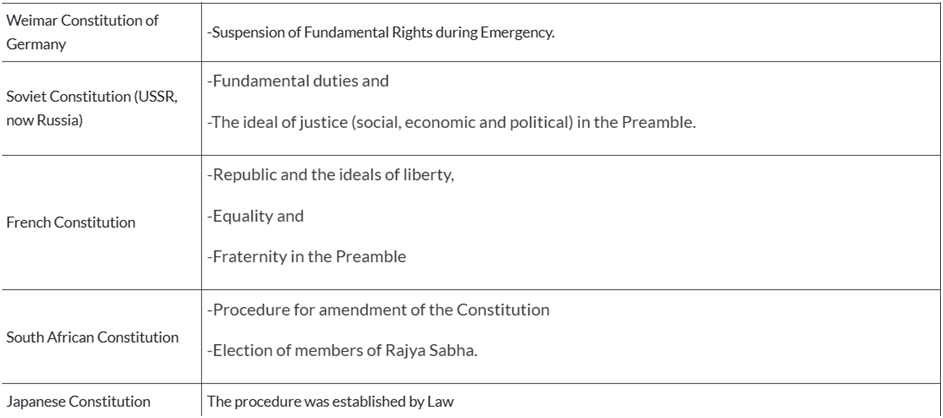

संविधान-स्रोत

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कई देशों से कई विशेषताएं उधार लीं, जिनके संविधान में उनके दोषों से बचने के साथ-साथ उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी विशेषताओं को उधार लिया था और उन्हें भारतीय संविधान में अलग किया था। संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को भी बड़ी संख्या में भारत के संविधान में शामिल किया है। देशों की सूची और उनकी उधार ली गई या प्रभावित विशेषताएं नीचे दी गई हैं;

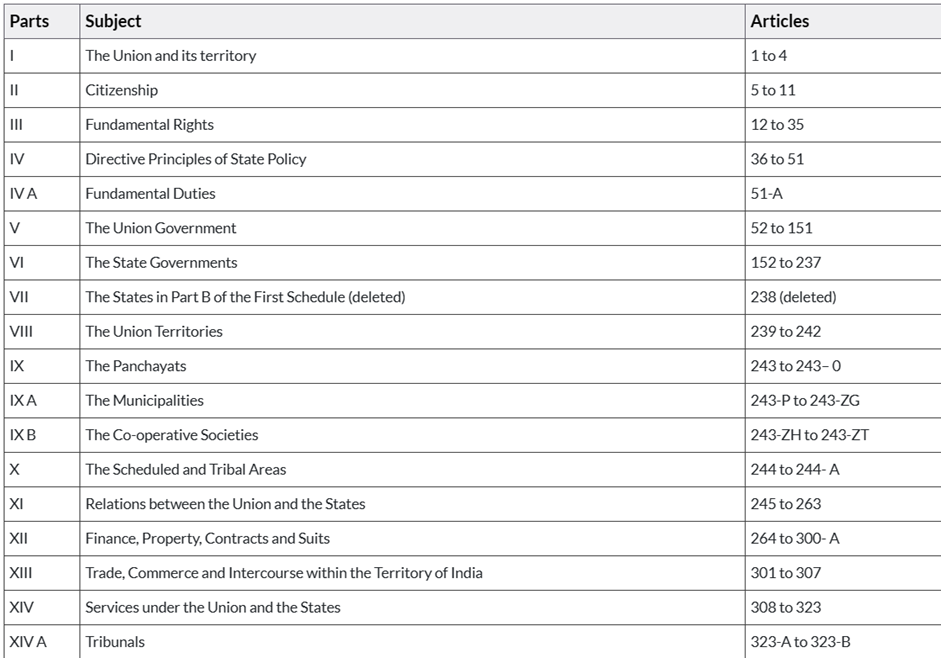

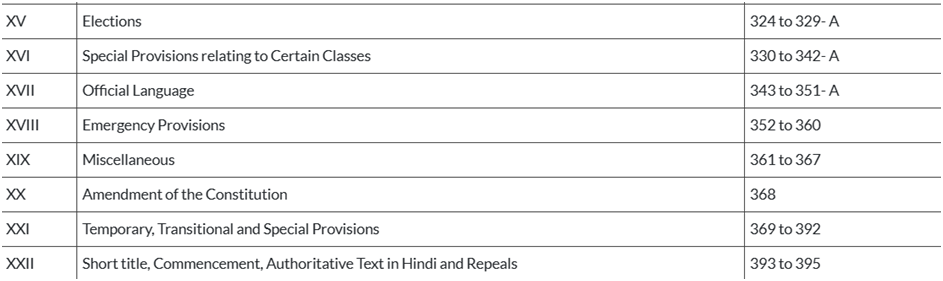

संविधान के अनुच्छेद

भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ये सभी भाग अलग-अलग विषयों या विषय क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में भाग VII को 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। भाग VII भाग-बी राज्यों से संबंधित था। इसके अलावा, भाग IV-A और भाग XIV-A को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि भाग IX-A को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और भाग IX-B को 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 2011 का अधिनियम.

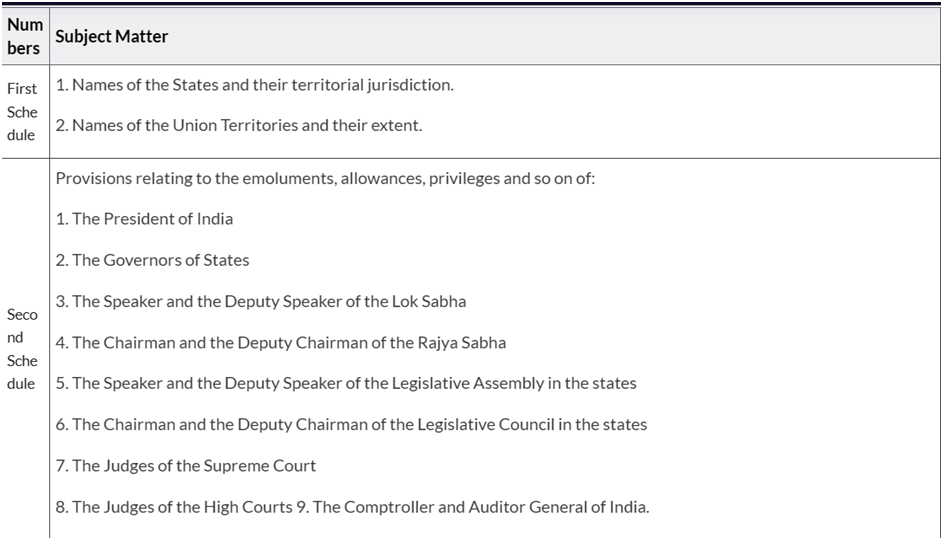

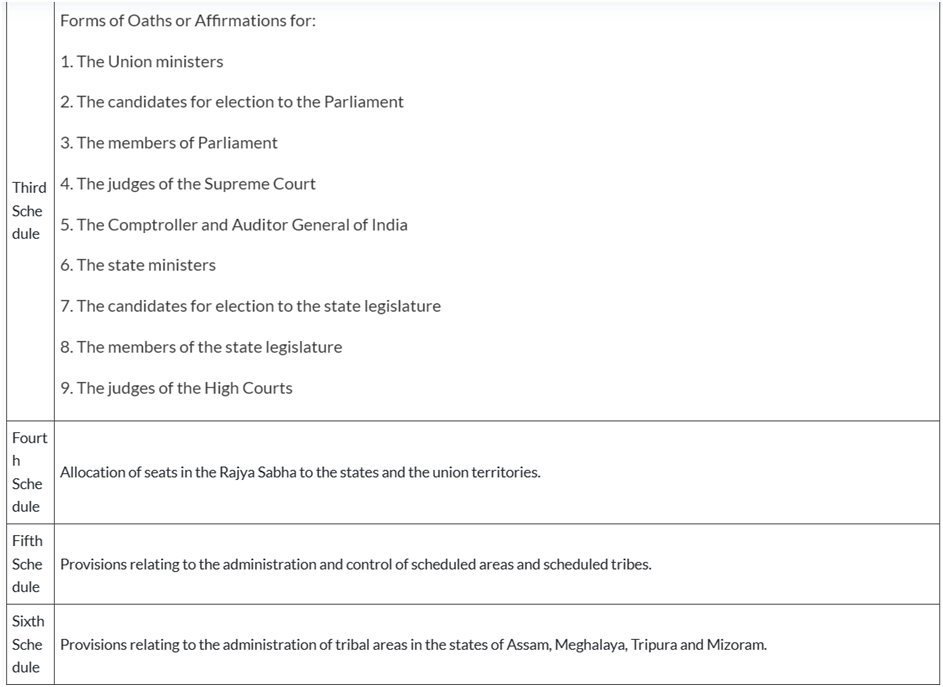

संविधान अनुसूची

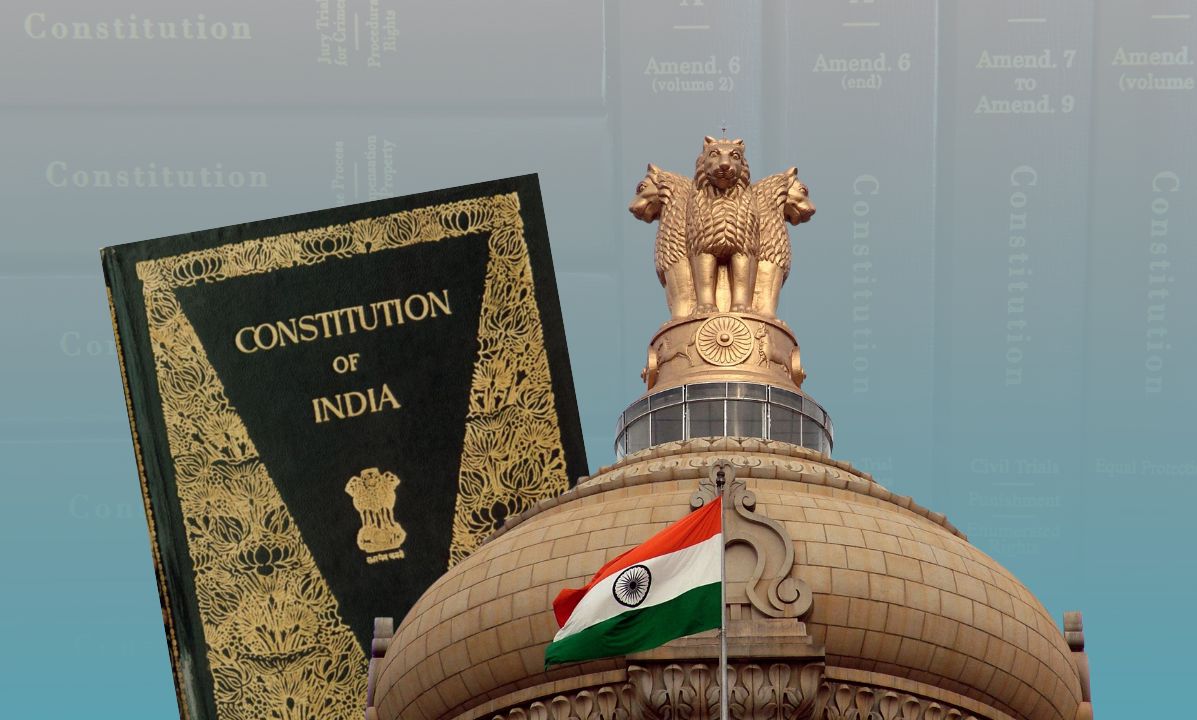

भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। संविधान में अनुसूचियाँ विभिन्न विषयों से संबंधित हैं जैसे; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और उनकी सीमा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति और उपसभापति की परिलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रपत्र विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ या प्रतिज्ञान, विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटें, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। बीच शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ, भूमि सुधार से संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनियम, संसद और राज्य विधानमंडलों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान।

भारतीय संविधान: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. भारतीय संविधान किसने लिखा?

उत्तर. बी.आर. प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया।

Q. भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?

उत्तर, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं लेकिन बाद में संविधान में 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। अब वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं।

Q. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8 में क्या वर्णित है?

उत्तर. भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णन किया गया है कि, “संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ।“ भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएँ हैं।

Q. भारतीय संविधान के भाग V में कौन सा विषय शामिल है?

उत्तर. केंद्र सरकार के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के भाग V में शामिल है जिसमें कार्यकारी, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं।

![]()

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.